お菓子の製造販売を手がける青木社長。前回のインタビューで語られた「本物を売れ」という言葉の真意を探るべく、改めてお話を伺いました。「誠実であること」「等身大であること」を大切にする青木社長は、経営とは「関わる人全てを幸せにするシステム」だと考えています。そんな青木社長から、就職活動中の学生や若手社会人に向けて、「素直に従うことで広がる可能性」という力強いメッセージが投げかけられました。

青木 隆明(あおき たかあき)

株式会社青木光悦堂 代表取締役

前回の記事はこちら

本物とは、誠実であること

前回のインタビューで印象的だった「本物を売れ」という言葉について、改めてお聞きしたいと思います。最近は何でも数値化され、数値で比較・評価される傾向が強まっています。しかし、数値で良いとされたものが必ずしも本当に良いものとは限らない。そこで青木社長が言われていた「本物」とは何だったのか、もう少し深くお伺いできればと思います。

今回ご連絡をいただいて、「本物を売れ」 という言葉について私も考え直してみました。そこで出てきたのが、「誠」という言葉です。つまり誠実であること。人と対峙した時に嘘をつかない、正直であるということです。それは商品を説明する際の基本中の基本であり、同時に最も大切な心構えだと考えています。

確かに等身大で伝えることで誠実であることが伝わってきますね。

等身大で伝えていれば、その人らしさやどんくささが出てきます。上手に話せるかどうかよりも、心を込めて言葉を発すること。それがその人の「誠」の部分と言えます。商品の情報を伝えるだけなら紙に書けばいい。でも、人と人が会って話すということには別の意味がある。目を見て話し、うなずき合う中で自分がその人のことを好きになり、その店が繁盛することを願う。売って終わり、売上が上がって利益が出た、というだけでは長続きしません。

なるほど。本物というのは商品の質とはまた違うんですね。

そうですね。私が入社した頃、父から「本物を売ってこい」とよく言われていました。他の会社も同じような商品を扱っているのに、「本物を売れ」と言われても意味がわからなかった。でも、その言葉の真意は、商品自体の「本物」だけでなく、売る人の心の持ち方、考え方を1つのセットにしてお客様にお届けしようということだと気づきました。

商品だけでなく、人としての誠実さや想いが大切なんですね。

経営は関わる人全てを幸せにするシステムである

経営者として大切にされている考え方をお聞かせください。

私は26歳でこの会社に入り、36歳で代表者になりました。父親とはよく議論していて、「今の時代はこうだ」なんて偉そうに言っていたんです。でも実際、代表権を持って、自分が方針を出す立場になった時、真っ白なキャンバスに自分が描けるものが何もなかった。父親の意見には文句を言えても、自分のやりたいことを問われたら何も答えられない。それが私にとって一番のショックでした。経営とは何か、経営者の役割とは何か、リーダーシップとは何か、そもそもお菓子を売るとはどういうことか……。そんな原点探しを5、6年ほど続けました。私は、この会社に入りたくて入ったわけでも、社長になりたいと思って学生時代を過ごしたわけでもない。そんなスタートだったので、なかなか自分の仕事にも興味を持てていませんでした。

どのように経営者としての考え方を確立されていったのでしょうか。

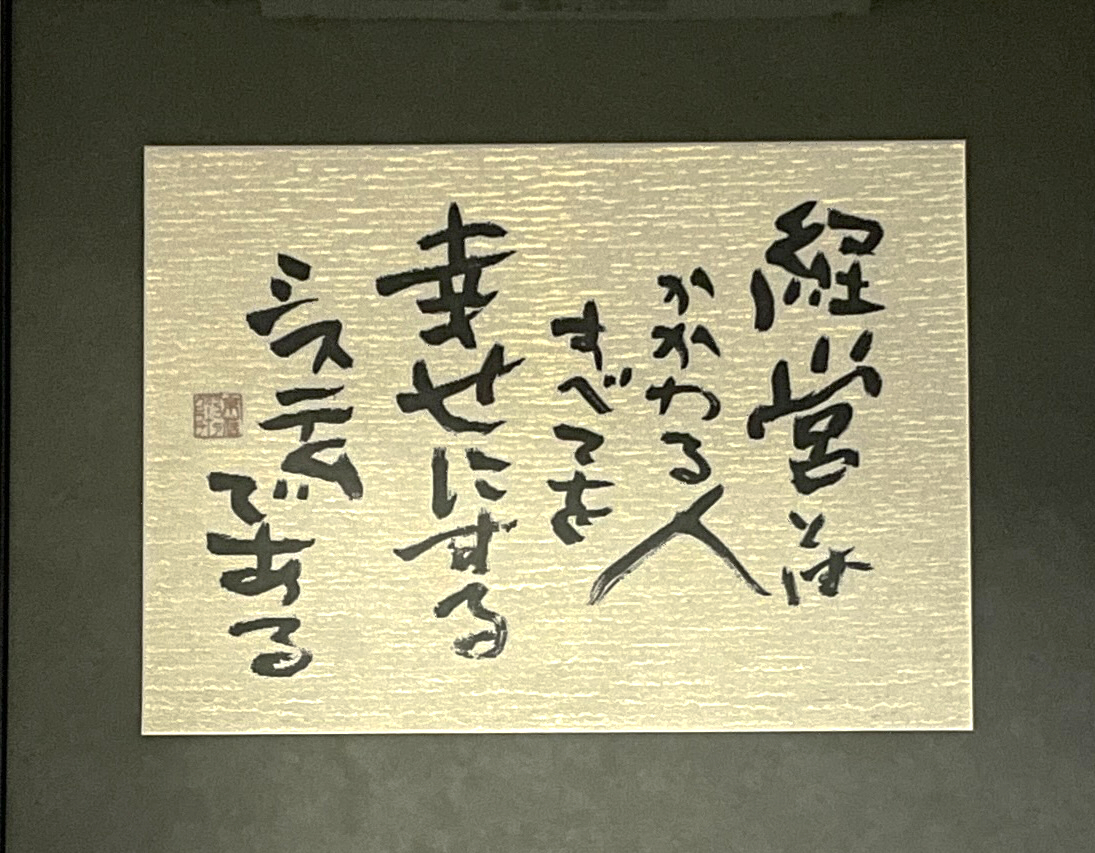

ある若手経営者の勉強会で、45歳の卒業時にいただいた言葉が転機となりました。「経営は関わる人全てを幸せにするシステムである」。それまでは、経営とは会社を儲けさせること、会社を繁栄させること、良い商品を作ってお得意様を増やすことだと思っていました。でも、その奥には人を幸せにするという使命があった。しかも従業員とその家族だけでなく、仕入れ先から消費者まで、全ての関わる人を幸せにする。この気づきで、私の世界観が大きく広がりました。

その考え方を実践する上で、大切にされていることは何なのでしょうか?

「小我」と「大我」を分けるようにしています。小我は小さな自分の欲、儲けたい、利益を上げたいという欲求。大我は公の立場としての判断。人間には感情があるから、すぐに小我に引っ張られます。「あいつは使えない」とか上から判断してしまう。でも、大我の視点で見れば、「できなくても育ててやろう」「その人の適材適所はどこだろう」という発想になる。できれば大我をずっと持っていたいですよね。私はこの意識を保つために、「職場の教養」という本を使って毎朝全員で朝礼をしていたり、「致知」という雑誌を使って勉強会を開き、様々な成功失敗例から学ぶ活動を続けています。また、毎月給料と一緒に全社員に手紙を書くようにしています。最初は何も書けませんでしたが、これが自分の考えを整理し、社員との想いを共有する大切な機会になっています。

社員さんへのお手紙にはどんなことを書かれるのですか?

叱責の内容もありますし、感謝の言葉もある。給与振込が電子化されて手紙を渡す機会がなくなりましたが、社員からは「社長が何を考えているのか知るバロメーターだったのでまた再開してほしい」という声がありました。やはり、経営者として自分の考えを伝え続けること、そして全ての関係者の幸せを考え続けることが大切なんです。時には小我に流されそうになりますが、その度に大我の視点に立ち戻るようにしています。

素直に従うことから、自分の可能性が広がる

これまでのお話を踏まえて、就職活動中の学生や若手社会人へのメッセージをお願いできますか。

一番大切なのは、なんでも素直に従うことじゃないでしょうか。「なんでも聞いていたら時間がなくなる」「振り回される」「自分がなくなる」と言う人がいます。でも、人生まだまだこれから経験できることあるので、もっと振り回されてもいいんじゃないですか。社会をもっともっと知った後で、自分の軸はできてくると思うんです。例えば、目の前の人から「これをしなさい」「あれをしなさい」と言われた時に、「はい、喜んでやります」「やったことないんですが教えてもらえますか」という姿勢で臨んでみる。誘われたことを断らずにやってみる……もちろん、明らかな危険は避けるべきですが、自分の成長の可能性を引き出そうとしてくれている誘いに対しては積極的に受け入れていったら良いと思うんです。

どうやって、そういう機会を見極めればいいのでしょうか?

見極める必要はないですよ。誘われること自体が既にフィルターなんです。世の中にはたくさんの職業や役割がありますが、全て誘われるわけではない。その人の出しているオーラや可能性を感じて、誰かが声をかけてくれる。だから、可能性のないものを人は誘わないんです。育ててやろう、見てやろう、楽しんでもらおうという何かのメッセージがあるはずです。

なるほど、そういう見方をすると、日々の些細な声かけも、実は人生を豊かにするメッセージだったんですね。私自身も振り返ってみると、周りの方々から誘われたことが、今になって大切な経験として感じられます。

しかも周りの人は、誘うだけでなく止めることもしてくれます。「パチンコやりすぎじゃない?」「勉強ばかりでなく、外に出て遊んだら?」という具合に。ラーメンばかり食べていれば野菜を食べろと言われ、野菜ばかり食べていれば肉を食べろと言われる。一見矛盾しているように見えても、結局は「バランスの取れた食生活を」というメッセージなんです。経験を重ねていくと、「そういう意味で言ってくれていたんだ」と理解できるようになります。もちろん、誘われたことをやってみて、下手くそで何もできないこともあるでしょう。食べ物だって、二度と食べたくないものに出会うかもしれない。でもそれも、その人の人生を豊かにする経験になり、次に誰かに伝えられる糧になるんです。振り返った時に、「いろんな人生があったな、楽しんだな、悲しんだな、泣いたな、笑ったな」と感じられることが、結局は幸せのボリュームに繋がっていくんじゃないでしょうか。

素直に受け入れることで、思わぬ気づきや成長があるということですね。

目の前の出来事を「自分のため」というフィルターを通して受け止める。そうすれば、どんな経験も、自分を成長させてくれる機会になるはずです。若い時期は、特に多くの経験を積むチャンスです。その時々の出来事に一喜一憂するのではなく、全ての経験を自分の糧として受け止める。そういう姿勢で人生を歩んでいけば、必ず自分らしい道が見えてくると思います。

<取材・執筆=日野、写真=品川>

株式会社青木光悦堂HP:https://aokikouetudou.com/